La disfagia, una condizione caratterizzata da difficoltà nella deglutizione, richiede un'attenta gestione nutrizionale per garantire la sicurezza del paziente, prevenire la malnutrizione e migliorare la qualità della vita. Questa guida, basata su un'ampia raccolta di informazioni da fonti scientifiche e cliniche autorevoli (come dettagliato nella bibliografia), presenta gli approcci clinici e dietetici fondamentali per la nutrizione personalizzata nei pazienti con disfagia.

Indice dell'articolo

Classificazioni ed eziologia della disfagia

Sintomatologia e screening

1 INTRODUZIONE

La disfagia, definita come la difficoltà o l'incapacità di deglutire, rappresenta una condizione clinica complessa e multifattoriale che può influenzare significativamente la qualità di vita dei pazienti affetti. La deglutizione è un processo fisiologico fondamentale che coinvolge la coordinazione di muscoli e nervi per il trasferimento sicuro del cibo e dei liquidi dalla bocca allo stomaco. Un'interruzione di questo processo può portare a complicazioni gravi come malnutrizione, disidratazione e rischio di aspirazione polmonare.

Lo scopo di questa tesi è di esplorare la disfagia da diverse prospettive, iniziando con la descrizione dettagliata della patologia dal punto di vista anatomico e fisiologico. Successivamente, saranno esaminate le cause eziologiche della disfagia, che possono variare da condizioni neurologiche, malattie degenerative, a traumi ed interventi chirurgici, enfatizzando l’importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione del trattamento di tale condizione.

Le aree di interesse comprendono l’analisi dei disturbi del gusto nei pazienti disfagici, descrivendone le cause, gli effetti e le strategie di gestione per mitigare questi sintomi, discutendo i protocolli di sintomatologia e screening, inclusi i metodi diagnostici per identificare precocemente la disfagia e monitorare il progresso del trattamento.

Inoltre, saranno analizzate le correlazioni tra disfagia e patologie tumorali, esaminando l'impatto dei tumori sulla funzione deglutitoria e le opzioni terapeutiche disponibili. Verrà affrontato il ruolo della nutrizione enterale come strategia di supporto nel paziente disfagico, delineando le modalità di somministrazione e i benefici terapeutici.

Si auspica che l’analisi approfondita delle strategie nutrizionali e terapeutiche, possa contribuire a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da disfagia.

1.1 Cosa è la disfagia

Il termine "disfagia", che trae origine dalle parole greche dis (difficoltà) e fagia (mangiare), descrive una problematica nell'atto di alimentarsi. Più specificamente, si riferisce alla difficoltà nel deglutire cibi solidi, liquidi o semisolidi, i quali faticano a transitare correttamente dal cavo orale allo stomaco. Tale condizione clinica, pur non essendo una patologia a sé stante ma piuttosto un sintomo di svariate affezioni, mostra una crescente incidenza. Essa comporta significative ripercussioni a livello sociale, sanitario ed economico, e frequentemente risulta sottostimata e gestita in modo inadeguato nei diversi contesti assistenziali. Attualmente, si osserva una marcata eterogeneità negli approcci diagnostici, terapeutici e assistenziali, attribuibile in gran parte a una formazione non ottimale degli operatori sanitari. La disfagia si configura come un disturbo diffuso, potendo insorgere a qualsiasi età, sebbene la sua prevalenza sia più elevata nella popolazione anziana.

Le cause possono risiedere in alterazioni funzionali o strutturali del cavo orale, della faringe, dell'esofago o dello sfintere esofageo inferiore (cardias). Di conseguenza, la disfagia può essere categorizzata secondo criteri anatomici o fisiopatologici: la classificazione anatomica si basa sulla localizzazione dell'origine del disturbo, mentre quella fisiopatologica considera i meccanismi che compromettono la deglutizione. Si configura come un quadro clinico complesso, il cui manifestarsi, decorso e severità sono influenzati dalla patologia sottostante (sia essa un disturbo medico, l'esito di un intervento chirurgico o il fisiologico processo di invecchiamento – definito presbifagia) e dalla coesistenza di altre patologie. Frequentemente, è correlata a una disfunzione del sistema digerente che comporta un anomalo passaggio del bolo alimentare attraverso le prime vie digestive. Dal punto di vista assistenziale, la disfagia assume una rilevanza notevole, poiché può compromettere, talvolta fino a impedire, un'alimentazione orale autonoma e sicura.

Le eziologie della disfagia si distinguono principalmente in neuromuscolari e strutturali. Condizioni neuromuscolari frequentemente associate alla disfagia includono miastenia gravis, sclerosi multipla, distrofie muscolari, malattia di Huntington, ictus cerebrale, morbo di Parkinson e malattia di Alzheimer. Le neoplasie del distretto testa-collo rappresentano, invece, le cause strutturali predominanti. Nelle forme severe, il soggetto disfagico può incontrare difficoltà nell'assumere un apporto alimentare qualitativamente e quantitativamente adeguato, esponendosi a rischi quali malnutrizione, disidratazione e aspirazione di cibo nelle vie aeree, con potenziali complicanze severe, tra cui le polmoniti ab ingestis.

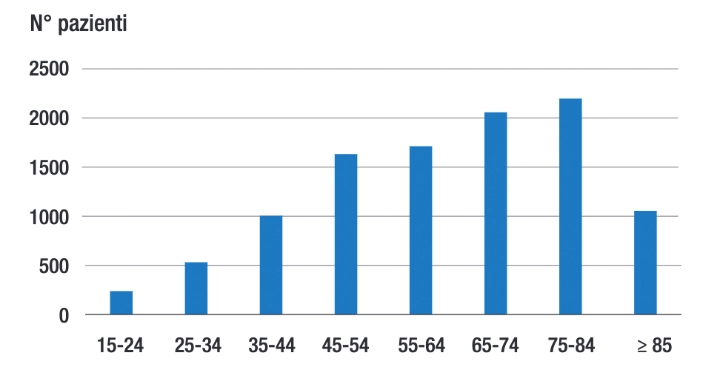

A livello epidemiologico, la disfagia interessa circa il 13% della popolazione generale dopo i 65 anni d’età e che 1 persona su 17 ne soffra prima o poi nel corso della vita. La percentuale sale al 50% o più nei soggetti anziani ospedalizzati o in RSA e si manifesta nel 40-70% delle persone che hanno subito un ictus (1). Nei pazienti con ictus e malattie neurologiche cronico-degenerative, come l’Alzheimer, il Parkinson, la demenza e la SLA, può comparire in percentuali comprese tra 20-80% dei casi.

Con l'avanzare dell'età, possono insorgere alterazioni della sensibilità oro-faringo-laringea, cambiamenti nella dentizione, debolezza (ipostenia) e incoordinazione muscolare, nonché disregolazioni a carico del sistema nervoso. Nell'individuo anziano si osserva un prolungamento significativo della durata totale dell'atto deglutitorio. Si riscontrano altresì una diminuzione della produzione salivare e della forza muscolare, unitamente a una riduzione della frequenza degli atti deglutitori in un dato intervallo temporale. Questo quadro complessivo, legato all'invecchiamento fisiologico della deglutizione, è noto come presbifagia.

Benché la disfagia interessi prevalentemente la popolazione anziana, può manifestarsi anche in soggetti più giovani, talvolta accompagnata da dolore (odinofagia) e come esito di disturbi primari di natura ostruttiva o motoria, quali neoplasie o acalasia. Questa condizione compromette gli organi e le strutture deputate alla deglutizione, quel meccanismo che permette il passaggio di alimenti e liquidi dalla bocca allo stomaco per la digestione.

Per comprendere le alterazioni deglutitorie, è essenziale richiamare la fisiologia di questo complesso atto, governato da sei dei dodici nervi cranici che innervano il distretto cervico-facciale e parte delle spalle. Il processo deglutitorio è un'attività neuromuscolare estremamente complessa, orchestrata da diversi nervi cranici (trigemino, facciale, glossofaringeo, vago, ipoglosso) e coinvolge circa 55 muscoli, radici cervicali e specifiche aree cerebrali motorie e sensitive. Tra i muscoli cruciali vi sono quelli masticatori, come massetere, temporale e pterigoidei (innervati dal trigemino), e quelli che abbassano la mandibola, quali miloioideo, genioioideo e digastrico (quest'ultimo con innervazione mista dal nervo miloioideo e faciale).

La deglutizione è intrinsecamente legata alle funzioni respiratoria e fonatoria, non essendo unicamente un meccanismo di propulsione alimentare. Vie aeree e digestive condividono un tratto comune, l'oro- e l'ipofaringe, formando il cosiddetto quadrivio faringeo. Qui, il bolo alimentare, adeguatamente preparato, deve essere correttamente indirizzato verso l'esofago, proseguendo poi fino allo stomaco. Normalmente, l'atto deglutitorio si ripete circa 600 volte al giorno, si completa in circa 15 secondi e gestisce in modo coordinato il transito di sostanze di varia consistenza. Si articola convenzionalmente in quattro fasi: preparatoria, orale, faringea ed esofagea. La fase preparatoria inizia con stimoli sensoriali (olfattivi, visivi, legati alla presentazione dell'alimento) che inducono modificazioni secretorie salivari e del tono muscolare orale.

Successivamente, con l'introduzione del cibo nel cavo orale, inizia la fase orale volontaria: muscoli masticatori e lingua processano l'alimento con la saliva per formare un bolo adeguato. La lingua poi lo spinge posteriormente verso l'ipofaringe (o laringofaringe), mentre il palato molle si solleva per impedire il reflusso nasale nel rinofaringe. L'arrivo del bolo nell'orofaringe stimola recettori che innescano la fase faringea, involontaria e riflessa. Questa comporta una sequenza coordinata: elevazione antero-superiore della laringe, abbassamento dell'epiglottide a protezione delle vie aeree, contrazione dei muscoli faringei per spingere il bolo oltre lo sfintere esofageo superiore (che si rilascia tempestivamente) e progressione tramite peristalsi nell'esofago prossimale, fino al superamento dello sfintere esofageo inferiore.

Questa complessa serie di eventi, finemente regolata a livello nervoso, richiede precisione temporale e sequenziale; l'inefficienza di un singolo componente, anatomico o funzionale, può compromettere l'intero meccanismo. Le fasi deglutitorie di maggiore criticità e interesse clinico sono quelle centrali, dalla preparazione intraorale del bolo (influenzata da consistenza, temperatura e viscosità) alla fase riflessa faringea, che assicura il transito del bolo mediante la propulsione linguale e la contrazione faringea, sotto il controllo dei centri nervosi dedicati.

Le principali alterazioni ed i problemi di carattere anatomo-fisiologico nel meccanismo di deglutizione indotti dalla disfagia riguardano tutto il coordinamento di diversi muscoli e strutture coinvolte. Principalmente parliamo di bocca, faringe, laringe ed esofago. La bocca è sede del palato molle, della lingua, dei denti e dei muscoli. Masticatori. La faringe include l'orofaringe e l'ipofaringe, con muscoli faringei che aiutano a spingere il bolo verso l'esofago. La laringe con l’epiglottide si chiude per prevenire l’aspirazione del cibo nelle vie respiratorie. Ed infine l’esofago, un tubo muscolare che trasporta il cibo dallo sfintere esofageo superiore allo stomaco. Le alterazioni anatomo-fisiologiche indotte dalla disfagia coinvolgono in prima battuta sia la lingua che la bocca, infatti è possibile evidenziare debolezza dei muscoli della lingua e dei muscoli masticatori, compromettendo la formazione del bolo la sua propulsione verso la faringe. Questo può risultare in un'inefficace masticazione e preparazione del cibo per la deglutizione. Nella faringe le alterazioni possono includere una ridotta coordinazione muscolare e una forza insufficiente nei muscoli faringei, compromettendo il passaggio del bolo dall'orofaringe all'esofago. Questo può causare ritardi nella deglutizione e rischi di aspirazione. La disfagia compromette anche le funzioni della laringe, interferendo con la chiusura dell'epiglottide, aumentando il rischio di aspirazione del cibo nelle vie respiratorie. I muscoli laringei potrebbero non funzionare correttamente, riducendo la protezione delle vie aeree durante la deglutizione. Nell’esofago le alterazioni possono includere disturbi della motilità, come l'acalasia, dove la peristalsi esofagea è compromessa e lo sfintere esofageo superiore non si apre correttamente. Questo può causare difficoltà nel transito del bolo verso lo stomaco e sensazioni di ostruzione.

Nel dettaglio anatomo-fisiologico le interferenze riguardano i muscoli masticatori, lo sfintere esofageo superiore la cui funzione consente il passaggio del cibo dall’esofago allo stomaco e l’epiglottide. Per ciò che riguarda i muscoli masticatori, la disfagia causa debolezza, paralisi, e questo può impedire la formazione efficace del bolo. Parlando invece dell’epiglottide sappiamo che il suo malfunzionamento può causare, come vedremo più avanti nel dettaglio, problemi di aspirazione di cibo durante la deglutizione causando gravi problemi alle vie respiratorie. Le strutture anatomo-fisiologiche coinvolte nel processo della deglutizione quindi, ricoprendo un ruolo complesso caratterizzato da una cronologia di azioni rapidissime fanno riferimento andando ancor più nel dettaglio ai muscoli della masticazione, della lingua, dei muscoli faringei, dello sfintere esofageo superiore e dell’epiglottide. Parlando dei muscoli della masticazione facciamo riferimento al Masseter, responsabile della chiusura della mandibola e della masticazione. La disfagia può causare debolezza o paralisi del masseter . Parliamo del Temporale, muscolo aiuta nella depressione della mandibola e nella masticazione. La disfagia può ridurre la forza e la coordinazione del temporale. Per ciò che concerne i muscoli della lingua evidenziamo il Genioglosso, cruciale per la mobilità della lingua e la formazione del bolo alimentare. La disfagia può causare debolezza o paralisi del genioglosso, rendendo difficile la manipolazione del cibo nella bocca. Infine lo Stiloglosso: questo muscolo aiuta a sollevare la parte posteriore della lingua durante la deglutizione. La disfagia può compromettere la funzione del stiloglosso, influenzando il passaggio del bolo dalla bocca alla faringe. I muscoli faringei sono il Constrictores faringei ed il Palatofaringeo. Il primo è responsabile della propulsione del bolo verso l'esofago. La disfagia può causare debolezza o disfunzione dei constrictores faringei, portando a difficoltà nella deglutizione. Mentre il Palatofaringeo aiuta a chiudere la nasofaringe durante la deglutizione. Nella disfagia può ridursi la forza e la coordinazione di questa struttura anatomica con aumento del rischio di aspirazione nasale. Lo Sfintere esofageo superiore si apre per consentire il passaggio del bolo dall'esofago allo stomaco, in questo caso assistiamo a disfunzione dell'UES, portando a difficoltà nel transito del cibo e sensazioni di ostruzione.

L’Epiglottide protegge le vie respiratorie durante la deglutizione, chiudendosi sopra l'entrata laringea. La disfunzione dell’epiglottide ,causata dalla disfagia, aumenta il rischio di aspirazione del cibo nelle vie respiratorie.

Risulta chiaro come la panoramica di anomalie fin’ora descritte possa concatenarsi a tutta una serie di eventi che dal punto di vista funzionale caratterizzano l’atto motorio della deglutizione e che nella disfagia vedono debolezza muscolare, incoordinazione motoria, disturbi della motilità esofagea, ed infine ostruzioni meccaniche.

La disfagia può causare danni anche gravi alla salute, quindi è fondamentale riconoscerla il più precocemente possibile. Capire se la difficoltà a deglutire cibo e/o bevande sia accidentale o sintomatica di vera e propria disfagia non è sempre semplice ed è comunque compito di uno specialista. La presenza frequente di uno o più dei seguenti segnali indicati in questa scheda, durante o subito dopo i pasti, indica comunque quando è il caso di rivolgersi al medico. Di seguito, una semplice scheda da consegnare al paziente con un elenco dei principali segnali che, se si presentano spesso durante o subito dopo i pasti, indicano ai familiari e/o ai caregiver, quando è il caso di rivolgersi al medico.

Data la potenziale gravità delle conseguenze della disfagia sulla salute, il suo riconoscimento tempestivo è cruciale. Distinguere una difficoltà deglutitoria occasionale da una vera e propria disfagia sintomatica può essere complesso e richiede una valutazione specialistica. Tuttavia, la manifestazione ricorrente di specifici segnali d'allarme, osservabili durante o immediatamente dopo l'assunzione di cibo e/o liquidi, dovrebbe indurre a consultare un medico. Per facilitare l'identificazione di tali campanelli d'allarme da parte di pazienti, familiari o caregiver, è utile fornire un elenco sintetico dei principali indicatori che suggeriscono la necessità di un approfondimento medico.

2 Classificazioni ed eziologia della disfagia

La disfagia può essere classificata come organica, se originata da lesioni strutturali lungo il tragitto del bolo dal cavo orale allo stomaco, o funzionale, se derivante da un’alterata motilità muscolare del tratto digestivo superiore. Può presentarsi occasionalmente, ad esempio per una masticazione inadeguata, oppure essere conseguenza di patologie con eziologia metabolica, infettiva, neurologica, miopatica, strutturale o iatrogena. Le cause specifiche possono variare anche in base alla localizzazione del difetto nel processo deglutitorio.

Sebbene un approccio comune sia classificare la disfagia in base alla sede anatomica del malfunzionamento, è importante considerare anche altri fattori e criteri.

Criteri di classificazione della disfagia

Criterio eziologico

Considera l'origine della patologia, distinguendo forme malformative, infettive, degenerative, vascolari, dismetaboliche, neoplastiche, tossiche, traumatiche e iatrogene. Esempi specifici includono la disfagia da anello di contrazione, la disfagia lusoria (dovuta a compressione esofagea da anomalie vascolari toraciche) e la disfagia maligna (causata da stenosi esofagea per crescita tumorale). Esistono anche la disfagia psicogena, in assenza di ostacoli fisici, e la disfagia sideropenica (Sindrome di Plummer-Vinson).

Criterio patogenetico

Classifica la disfagia in base al meccanismo alterato, identificando disfagie meccaniche, motorie, respiratorie e psichiatriche.

Criterio Fisiopatologico (basato sulla fase deglutitoria compromessa)

Disfagia Faringea: Interessa la terza fase della deglutizione ed è frequentemente (80% dei casi) associata a malattie neurologiche, mentre il restante 20% è spesso esito di interventi chirurgici. Questa forma comporta rischi elevati di aspirazione tracheobronchiale. I sintomi tipici includono: fuoriuscita di cibo/liquidi dal naso, tosse, starnuti, alterazioni vocali post-deglutitorie, frequenti schiarimenti di gola, segni di soffocamento, dispnea durante i pasti, affaticamento e deglutizione ritardata o dolorosa. Il riconoscimento precoce è fondamentale per un trattamento tempestivo e la riduzione delle complicanze.

Disfagia Esofagea: Si verifica quando è compromessa la quarta fase deglutitoria. Cause comuni sono diverticoli esofagei, compressione da gozzo tiroideo, patologie neurologiche, esiti chirurgici, e il processo di invecchiamento (con riduzione della forza muscolare propulsiva). Altre eziologie includono stenosi esofagea, reflusso gastroesofageo, disturbi della motilità esofagea, gastrite, ulcera peptica e tumori gastrici.

Nei neonati e bambini, la disfagia può essere legata a prematurità, basso peso alla nascita, malformazioni congenite (es. labioschisi, palatoschisi) o disturbi neurologici. In alcuni casi, l'eziologia rimane non identificata.

Disfagia Orale: Si manifesta per alterazioni della prima o seconda fase deglutitoria. Può derivare, ad esempio, da paralisi del nervo facciale, labiopalatoschisi, o frequentemente da esiti di chirurgia demolitiva o radioterapia del distretto orale.

Criterio topografico

Distingue le forme di disfagia in base alla localizzazione della lesione nervosa o muscolare: orofaringea, esofagea, da lesione del primo o secondo motoneurone, da compromissione dell'innervazione sensoriale, o da lesione dell'effettore muscolare/neuromuscolare.

Altre cause e fattori contribuenti

La disfagia può anche insorgere come effetto collaterale di farmaci, la cui assunzione può influenzarne la severità, o come conseguenza di interventi chirurgici e trattamenti radioterapici. Ad esempio, l'uso di oppiacei, specialmente in pazienti con disturbi psichiatrici o Parkinson, può indurre alterazioni motorie esofagee (ipercontrattilità/ipertensione) simili all'acalasia di tipo III.

Complicazioni possono derivare da:

Chirurgia del cavo orale: con possibile perdita del controllo linguale e difficoltà masticatorie/deglutitorie.

Chirurgia faringo-laringea: con difficoltà nel transito di liquidi e solidi.

Radioterapia: che può causare dolore, xerostomia (ridotta salivazione), secchezza delle mucose e limitazione dei movimenti.

Identificare i fattori di rischio e i segni della disfagia, osservare il paziente durante i pasti, valutare la dieta e lo stato nutrizionale/idratazione sono passaggi cruciali. Cause ostruttive, rilevabili tramite fibroscopia, e fattori reumatologici possono altresì contribuire. Numerose classi farmacologiche sono implicate nell'insorgenza della disfagia, tra cui: atropina, antipsicotici (es. clorpromazina), SSRI (fluoxetina, sertralina), triciclici (amitriptilina), aminoglicosidi, steroidi, antiepilettici, benzodiazepine, miorilassanti, analgesici oppioidi (es. codeina), bifosfonati e FANS (ibuprofene, ketoprofene). Questi farmaci possono agire attraverso depressione del SNC, xerostomia, miopatia, riduzione del controllo muscolare volontario, alterazione della motilità esofagea, o causando ulcerazioni/irritazioni mucosali.

L'entità del disturbo disfagico può dipendere anche da interazioni farmacologiche, che possono amplificare effetti avversi, agire come effetti collaterali diretti, alterare l'azione terapeutica o causare tossicità diretta alle strutture deglutitorie.

3 Sintomatologia e screening

3.1 Sintomatologia

Per ciò che riguarda i campanelli d’allarme avremo sicuramente fastidio o dolore durante la deglutizione, allungamento del tempo associato al pasto, senso di corpo estraneo in gola, tosse durante il pasto, alterazione della voce dopo la deglutizione, progressivo cambiamento delle abitudini alimentari che avrà rilevanza nella consistenza del cibo e nelle quantità.

Anche il calo ponderale senza cause apparenti può rappresentare un campanello di allarme, specialmente se associato ad uno o più fattori tra quelli sopra elencati. Dunque alla luce di questo scenario risulta comprensibile l’assoluta consapevolezza del problema al fine di evitare l’insorgenza di altri problemi non indifferenti, proprio perchè i segni della malattia non è detto risultino evidenti in tutte le circostanze. Spesso il sintomo può essere appena percettibile e questo determina un ritardo nei tempi di attivazione per le terapie adeguate. Soprattutto in caso di deglutizione dolorosa e globus, condizioni indipendenti ma a volte compresenti, si rende necessaria la cosiddetta diagnosi differenziale. L’odinofagia (deglutizione dolorosa) rappresenta un sintomo abbastanza distintivo di carcinoma sebbene abbia anche numerose altre cause non correlate al cancro. Esiste ancora una ulteriore cascata sintomatologica che all’esame obiettivo del medico sarà utile alla diagnosi della disfagia. Ecco in questo caso quali sono i segni tangibili: alterato livello di coscienza, linguaggio mal articolato, gestione difficoltosa delle secrezioni orali, ridotta funzione laringea, dispnea. Solitamente la prima figura a formulare il sospetto di una disfagia è il medico curante. La diagnosi viene fatta sulla base di alcuni importanti segni d’allarme che si evincono durante l’esame obiettivo. In alcuni casi sarà utile effettuare lo screening della capacità deglutitoria.

3.2 Screening

Lo screening solitamente può essere effettuato dal medico di base o dal personale infermieristico opportunamente formato. La visita deglutologica sarà condotta dal foniatra e dall’otorinolaringoiatra e dai medici che abbiano conseguito il master in Deglutologia. In ogni caso è utile dire che solo un team multidisciplinare sarà in grado di riconoscere adeguatamente il disturbo della disfagia, in questo modo sarà possibile avviare tutte le terapie necessarie che comprendono sia quelli nutrizionali che riabilitativi - terapeutici.

Sarà quindi opportuno in fase di screening, valutare come prima cosa la capacità deglutitoria del paziente attraverso quattro fasi principali: nello step 1 si dovrà comprendere se il paziente è in grado di controllare la saliva e di collaborare, oltre a ciò è da verificare se lo stesso è sveglio e vigile. Durante lo step numero 2 si valuterà se il paziente riesce a leccarsi le labbra, se riesce a respirare normalmente e se presenta una tosse volontaria.

Lo step numero 3 riguarderà l’igiene orale. L’ultimo step, il numero 4, è quello relativo al bolo d’acqua che può essere eseguito sia in ambulatorio che a domicilio. Questo test individua i soggetti che sono a rischio di inalazione.

Chiaramente il test risulta alterato se il paziente non è in grado di rispondere alle condizioni sopra descritte.

Test del bolo d’acqua: consiste nella somministrazione di un piccolo volume di acqua e nell’osservazione dell’inizio della deglutizione e dell’eventuale comparsa di tosse o di alterazione della qualità della voce. Il paziente sarà in posizione seduta o se allettato dovrà avere il busto elevato ad almeno 80 gradi. Si somministra un cucchiaino di acqua naturale a temperatura ambiente per almeno tre volte posizionando delicatamente il dito sulla laringe per avvertirne il sollevamento durante l’atto deglutitorio.

Se il paziente tiene troppo l’acqua in bocca prima di deglutire, se tossisce prima, durante o dopo la deglutizione oppure se la voce è cambiata durante la deglutizione, sarà da considerare un segno di alterazione del test.

Se il test risulta normale in questa fase, si osserva mentre beve senza interruzioni un bicchiere d’acqua un sorso alla volta. Se in una qualsiasi fase del test vi è assenza della deglutizione, comparsa di tosse, oppure tosse ritardata o ancora alterazioni della qualità della voce invitando il paziente a fare un vocalizzo con la A prolungata, il test è considerato alterato. In questa circostanza si richiede attuazione di provvedimenti cautelari e l’avvio del paziente a consulenza specialistica foniatrica e nutrizione clinica.

3.3 Valutazione strumentale

Per una diagnosi precisa e tempestiva della disfagia, la valutazione specialistica si avvale di tecnologie avanzate. Tra gli strumenti utilizzati figurano la videoregistrazione fluoroscopica, la scintigrafia oro-faringea, l'elettromiografia della deglutizione, la manometria, la pH-metria esofagea e l'ultrasonografia del collo. Tuttavia, le linee guida indicano la videofluorografia digitale (VFG) e lo studio fibroendoscopico della deglutizione (FEES) come gli esami più efficaci.

Le tecniche di acquisizione d'immagine sono evolute significativamente, passando da immagini singole a filmati radioscopici, fino alle recenti metodiche digitali. Queste ultime permettono di registrare l'intero processo deglutitorio, dall'introduzione orale del cibo al suo passaggio nello stomaco e nelle prime anse intestinali, con ricostruzioni dinamiche fino a 15 fotogrammi/secondo e oltre, a dosi di radiazioni ridotte per il paziente.

La Videofluorografia (VFG) è considerata il gold standard per la valutazione strumentale della deglutizione, sebbene la sua diffusione sia limitata dalla necessità di apparecchiature sofisticate e personale altamente qualificato. È un esame radiologico dinamico, non invasivo, ben tollerato, di breve durata (pochi minuti) ed eseguito nel rispetto delle norme di radioprotezione, esponendo il paziente a minime dosi radiogene. La VFG consente una valutazione accurata di tutte le fasi deglutitorie, monitorando anche la motilità esofagea, la presenza di patologie endoluminali, la posizione della giunzione gastroesofagea e l'eventuale ernia iatale. Questo esame è inoltre cruciale per identificare le strategie riabilitative più idonee a migliorare l'efficienza deglutitoria e ridurre il rischio di aspirazione, correlando eventi pressori e propagazione del bolo radiopaco. È indicato in pazienti con disfagia oro-faringea, disturbi delle prime fasi deglutitorie e problematiche dispeptiche, utilizzando boli di varia consistenza e dimensione.

Il paziente deve presentarsi a digiuno. Durante l'esame, viene invitato a deglutire una sospensione semiliquida di solfato di bario, un mezzo di contrasto che opacizza le superfici, rendendole visibili radiologicamente. La VFG è particolarmente utile nello studio del reflusso gastroesofageo e nel follow-up post-chirurgico dell'ernia iatale. La manovra di Trendelenburg può essere utilizzata nella fase finale per evidenziare reflussi.

L'esame è eseguibile con qualsiasi apparecchio telecomandato analogico (con videoregistrazione) o digitale (minimo 30 frame/secondo), rendendolo accessibile in molti reparti di Radiologia. È preferibile disporre di una pedana mobile per facilitare il posizionamento di pazienti instabili, in sedia a rotelle o barellati (mantenendo adeguata distanza tubo-detettore). Angolazioni del tubo possono compensare posture anomale del capo. Sebbene esistano protocolli standardizzati, la scelta del tipo e consistenza del contrasto, nonché la postura del capo, sono spesso personalizzate in base alla sintomatologia, autonomia alimentare e collaborazione del paziente, considerando sempre la postura di testa e collo. Uno screening iniziale può prevedere la somministrazione di almeno 5ml di alimenti a diversa consistenza, miscelati con bario.

Riguardo al mezzo di contrasto, mentre negli USA è disponibile il Varibar®, in Italia si utilizza comunemente il bario HD, miscelato con acqua (circa 60 ml) per ottenere una consistenza simile allo yogurt, ulteriormente diluibile o addizionabile a cibi solidi (pane, fette biscottate).

Tecnicamente, si utilizzano proiezioni latero-laterale (LL) e antero-posteriore (AP). La proiezione LL, sfruttando il contrasto aereo naturale di rino- e orofaringe, permette di studiare la morfologia di base linguale, epiglottide e palato molle; si valuta dinamicamente anche la motilità del velo palatino durante la fonazione (es. pronunciando "candy"). La proiezione AP senza contrasto è utile per lo studio della motilità cordale durante la fonazione (es. vocale "iiii").

Successivamente, si introduce il bario. Piccole quantità aspirate non hanno solitamente rilevanza clinica, venendo eliminate in poche ore. Tuttavia, in caso di rischio di aspirazione massiva o in pazienti con ridotto stato di coscienza, è preferibile un mezzo di contrasto non ionico per evitare complicanze. È controindicato l'uso di mezzi di contrasto iodati-ionici iperosmolari, per il rischio di edema polmonare in caso di aspirazione. Si inizia con piccole quantità di contrasto, aumentandole progressivamente per minimizzare il rischio di aspirazione. La somministrazione di boli a diverse consistenze è fondamentale per identificare le cause di disfagia selettiva, le consistenze responsabili di aspirazione, differenziare l'aspirazione mono-consistenza da quella multi-consistenza (più grave) e individuare le consistenze più sicure per una successiva rieducazione alimentare orale. In pazienti con marcata cifosi dorsale, una proiezione obliqua può facilitare la visualizzazione dell'apertura dello sfintere esofageo superiore e dell'esofago cervicale. Variazioni della postura del capo possono rivelare anomalie non evidenti in posizione neutra e aiutare a identificare manovre compensatorie. È consigliabile estendere la valutazione del transito fino alla giunzione esofago-gastrica, specialmente negli anziani.

L'esame va sospeso in caso di ostruzione completa delle vie aeree/digestive, laringo/broncospasmo, aspirazione di contenuto gastrico, o assenza di meccanismi protettivi delle vie aeree.

Lo studio endoscopico della deglutizione (FEES) impiega un nasofaringoscopio introdotto attraverso una fossa nasale fino al faringe. Permette lo studio diretto della sola fase faringea (eccetto il momento del "whiteout"), fornendo informazioni indirette sulle fasi orale ed esofagea. La FEES è elettiva per lo studio dello sfintere laringeo e della sensibilità, oltre alla visualizzazione e gestione dei ristagni. È meno invasiva della VFG, eseguibile al letto del paziente anche in condizioni instabili, e dovrebbe essere condotta da foniatri o personale esperto in fisiopatologia e riabilitazione deglutitoria. Valuta la fase 3, lo stato locale post-deglutitorio, e rileva penetrazione, aspirazione e ristagni.

Altre metodiche dinamiche includono la manofluorografia (radiologia + misurazione pressoria faringea) e la scintigrafia (progressione di un bolo marcato radioattivamente). L'auscultazione cervicale, che consiste nell'ascoltare con uno stetoscopio i rumori respiratori e deglutitori a livello laringeo, non ha attualmente solide evidenze scientifiche a supporto del suo utilizzo per lo studio della disfagia, necessitando di ulteriore ricerca.

4 Disfagia in Oncologia

La disfagia nel paziente oncologico costituisce una sfida centrale per la medicina riabilitativa, trattandosi di una condizione più diffusa di quanto comunemente percepito e caratterizzata da quadri clinici variabili per gravità ed espressione. Tali manifestazioni sono determinate dall'interazione di molteplici fattori concorrenti, i quali, in relazione allo stadio patologico e al contesto specifico, possono agire come elementi predisponenti, aggravanti o assumere rilevanza prognostica. Il modello di valutazione della disabilità impiegato in ambito oncologico si dimostra pertinente anche per l'analisi del disturbo deglutitorio.

Nello schema di valutazione della disabilità nel paziente oncologico, la disabilità scaturisce dall'interazione di diversi elementi, e l'analisi di ciascun fattore è cruciale per pianificare un percorso riabilitativo integrato. Tale modello guida il riabilitatore a considerare tutte le variabili pertinenti, adattate al contesto oncologico. L'assessment del paziente si basa quindi su quattro aspetti chiave: le caratteristiche della neoplasia (come sede, dimensioni e biologia), i trattamenti oncologici effettuati (chirurgia, chemio/radioterapia, terapie biologiche), le condizioni cliniche e le comorbidità preesistenti, e infine gli aspetti psico-sociali, ovvero le attitudini del paziente verso la malattia e le risorse da lui impiegate.

La disponibilità o meno di un caregiver dedicato, in grado di fornire il sostegno richiesto, rappresenta un supporto esterno ma intimamente connesso al paziente, e deve essere attentamente valutata. Nel contesto oncologico, il rapporto temporale tra le cause e l'insorgenza della disfagia presenta caratteristiche distintive.

Subito dopo la diagnosi, o nelle fasi iniziali, la consapevolezza consolidata degli effetti dei trattamenti antitumorali (chirurgici, farmacologici e radioterapici) impone un monitoraggio proattivo del paziente. Tale approccio mira ad anticipare le problematiche, adottando progressivamente misure preventive, di contenimento o terapeutiche per la disabilità che ne potrebbe derivare. Diversamente, nel corso del follow-up, anche a distanza di anni dal termine delle terapie, l'apparizione di un disturbo deglutitorio potrebbe non essere immediatamente ricondotta alla pregressa patologia neoplastica. In tali circostanze, si rende talvolta indispensabile un atteggiamento analitico e investigativo per stabilire il nesso causale. È quindi necessario approfondire la situazione, considerando anche segni non direttamente collegati alla deglutizione, come dolore, calo ponderale o disturbi digestivi, specialmente in pazienti con anamnesi di neoplasie localizzate in altre sedi o diffuse, quali linfomi o mieloma multiplo. Spesso si tratta di manifestazioni sintomatologiche di lieve entità e ben tollerate che, tuttavia, in assenza di una valutazione clinico-funzionale e di un intervento riabilitativo, possono determinare un progressivo deterioramento della qualità di vita.

Il tumore può essere responsabile dello sviluppo di disfagia in diversi modi: direttamente, quando si propaga nelle aree coinvolte nei processi fisiologici della deglutizione, come nel caso delle neoplasie che coinvolgono testa collo, esofago e cardias. In questi casi possiamo assistere ad occlusioni meccaniche ad esordio graduale ed ingravescente.

Anche tumori apparentemente distanti dal punto di vista della regione anatomica possono produrre l’insorgenza di questa disfunzione attraverso una compressione estrinseca. Alcuni esempi possono essere i tumori polmonari, mediastinici, retrofaringei e tiroidei. In ogni caso la disfagia è un sintomo comune in diverse forme di cancro, soprattutto quelli che coinvolgono l'esofago e le strutture adiacenti. Una descrizione dettagliata delle forme di cancro in cui si presenta più frequentemente la disfagia, descrive il tumore all’esofago come una delle forme principali, causa di disfagia. Esistono due tipi principali di cancro esofageo: Carcinoma a Cellule Squamose che si sviluppa nella parte superiore dell’esofago e rappresenta la forma più comune di cancro esofageo. La disfagia si manifesta quando il tumore cresce e comprime l'esofago, rendendo difficile il passaggio del cibo.

Mentre l’Adenocarcinoma è un tipo di cancro che si sviluppa nella parte inferiore dell'esofago, spesso associato alla malattia da reflusso gastroesofageo. La disfagia si verifica quando il tumore ostruisce il lume dell’esofago. Inoltre alcuni tipi di cancro della testa e del collo possono causare disfagia, tra cui il Carcinoma della Laringe, che può comprimere l'esofago, causando difficoltà a deglutire ed il Carcinoma della Ghiandola parotide che può crescere e comprimere l'esofago, portando alla disfagia.

Alcuni tumori toracici possono causare disfagia, soprattutto quelli che si trovano vicino all’esofago. Parliamo del Carcinoma Polmonare, un tumore al polmone può crescere e comprimere l'esofago, causando difficoltà a deglutire, e dei Tumori Mediastinici, che si sviluppano nel mediastino possono comprimere l'esofago, portando altresì alla disfagia.

Anche alcuni cancri della pelle, se sviluppati nelle aree adiacenti all’esofago possono aumentare il rischio di disfagia, come ad esempio il Melanoma.

Il Carcinoma della testa del pancreas è un tipo di cancro che può crescere e comprimere l'esofago, portando alla disfagia.

Infine anche se meno comune, il cancro del colon può causare disfagia se si metastatizza alle strutture adiacenti all’esofago. Queste sono alcune delle principali forme di cancro in cui si presenta frequentemente la disfagia, ogni tipo di cancro può avere diverse cause e meccanismi che portano al disturbo, ma il comune denominatore è la compressione o l'ostruzione dell'esofago da parte del tumore.

Lesioni localizzate del sistema nervoso possono altresì produrre disfunzione riguardante il processo della deglutizione. Ad esempio, la lesione dei nervi cranici V, VII, VX, X, XII. In relazione e sulla base del distretto nervoso interessato o compromesso dalla lesione, avremo una disfagia alta o bassa, che avrà quadri diagnostici e clinico funzionali differenti.

In questo panorama, la disfagia alta rappresenta la disfunzione più suscettibile rispetto alle possibili terapie riabilitative.

All’interno della tabella è possibile valutare i parametri delle relative disfunzioni.

Al contrario la disfagia bassa non risulta facilmente aggredibile con gli strumenti della medicina riabilitativa.

Dunque al fine di tracciare una panoramica generale legata a questo frangente, possiamo affermare che lo sviluppo della disfagia può essere strettamente legato alla presenza di neoplasie riguardanti il distretto testa collo e neoplasie del SNC.

Per ciò che riguarda lo stile di vita, vanno fatte importanti considerazioni poichè i fattori personali possono condizionare il quadro clinico complessivo e la risposta alle terapie. In ogni caso la concomitante presenza dei fattori di rischio rappresenta un elemento predisponente sia per l’insorgenza della disfagia, che per l’aggravarsi della stessa condizione clinica.

Ad esempio sia il tabagismo che l’alcolismo ricoprono un aspetto fondamentale poichè condizionano processi irritativi a livello della mucosa delle vie digestive e respiratorie. Lo stile di vita naturalmente influenza anche il livello della massa magra, del condizionamento motorio e cardiovascolare che a sua volta possono interferire con il meccanismo della deglutizione causando alterazioni funzionali.

A proposito del fattore legato al condizionamento fisico - cardiovascolare e più precisamente alla percentuale di massa magra del soggetto, è utile dire che questi rappresentano fattori che possono offrire supporto migliorando le risposte alla malattia. Purtroppo la sarcopenia rappresenta una delle più comuni conseguenze legate allo sviluppo di patologie tumorali.

La perdita di massa muscolare può interessare anche i distretti anatomici interessati nel processo di deglutizione. Nei casi in cui la sarcopenia è limitata alla muscolatura deglutitoria, non si può parlare di disfagia sarcopenica come accade nella SLA.

Nei casi di disfagia sarcopenica vera, se non viene effettuato un attento monitoraggio, la diagnosi può concludersi solo in seguito all’evidenza clinica di malnutrizione e cachessia.

Comorbilità

In caso di invasione neoplastica delle aree in esame o quando vi sono effetti collaterali della chemio/radioterapia, i fattori legati alla neoplasia si combinano con patologie in corso. Così il loro effetto si amplifica e parallelamente viene a risultare in aumento il rischio di disfagia per slatentizzazione o peggioramento di condizioni preesistenti.

Tra le comorbilità più note aventi effetto sulla deglutizione abbiamo:

- Malattie cerebrovascolari

- Patologie del sistema immunitario

- Malattie della giunzione neuro-muscolare

In ogni caso lo scenario delle comorbidità associate all disfagia è di ampio spettro, ma ritornando sul tema delle malattie cerebrovascolari, uno studio ha preso in esame i pazienti con ictus ischemico acuto provenienti da due grandi corti rappresentative (studio STROKE-CARD 2014-2019 e registro STROKE-CARD 2020-2022, entrambi con sede a Innsbruck, Austria). Questi pazienti sono stati analizzati per la presenza di disfagia al momento del ricovero ospedaliero attraverso i relativi esami clinici della deglutizione e le comorbidità sono state valutate utilizzando il Charlson Comorbidity Index (CCI).

I risultati hanno evidenziato che la disfagia è correlata ad una serie di patologie come l'ipertensione, la fibrillazione atriale, il diabete, l'infarto del miocardio, l'insufficienza cardiaca, le malattie arteriose periferiche, la grave malattia epatica cronica e quella renale. Le associazioni più significative con la disfagia hanno tuttavia evidenziato il diabete, la malattia arteriosa periferica, la malattia renale e la malattia epatica.

Sempre in riferimento alle malattie ed agli eventi di carattere cerebrovascolare un altro studio che ha relazionato la disfagia nei pazienti con ictus ischemico, ha ritenuto fondamentale valutare la relazione tra disturbi della deglutizione e indicatori demografici e clinici selezionati. Sulla base dell'analisi della documentazione medica, sono stati identificati i parametri clinici più importanti, tra cui dati demografici, frequenza dei fattori di rischio di ictus, posizione della lesione ischemica, coinvolgimento corticale, gravità dell'ictus misurata dal NIHSS (Nationale Institutes of Health Stroke Scale) e metodi di alimentazione dei pazienti post-ictus. E’ importante sottolineare che la disfagia è stata osservata nel 65,9% dei pazienti nel gruppo di studio. Anche l'ipertensione è stata classificata come la malattia cronica più comune nella popolazione studiata di pazienti con ictus ischemico (91,8% dei pazienti). Nei pazienti con disfagia confermata è stato necessario apportare modifiche sostanziali alla tipologia di dieta ed in questo frangente, il fattore età ha giocato un ruolo significativo. In cocnlusione, l'identificazione precoce delle difficoltà di deglutizione nei pazienti con ictus è fondamentale per determinare un piano di alimentazione appropriato e sicuro, nonché per iniziare la terapia logopedica per migliorare l'efficacia della deglutizione e ridurre al minimo le complicazioni polmonari.

Età

E’ chiaro che bisogna anche focalizzare la visione su un organismo che invecchia dal punto di vista fisiologico. Con l’invecchiamento è probabile che si manifestino alterazioni funzionali legate ai processi fisiologici della deglutizione. Inoltre sono da considerare le alterazioni legate alle modificazioni anatomiche della colonna vertebrale, la riduzione dell’elasticità dei muscoli in generale, ridotta elevazione laringea ed ipostenia. Il fatto che spesso ci sia una perdita di controllo del sistema nervoso centrale, in concomitanza con altri fattori legati ai seni piriformi può determinare presbifagia,

che è la forma di disfagia connessa con i processi fisiopatologici dell’invecchiamento.

4.1 Trattamenti oncologici

La disfagia è una possibile conseguenza nei pazienti che vengono sottoposti a trattamenti per tumore testa collo. Tuttavia anche gli interventi chirurgici del complesso maxillo facciale possono avere il loro impatto, così come gli interventi di neurochirurgia. L’assunzione di farmaci e la radioterapia per i tumori testa collo, possono causare disfagia, determinando ritardi nella deglutizione, tosse o soffocamenti e dolore durante la deglutizione.

Gli interventi alla faringe ed alla laringe invece, possono causare difficoltà del passaggio di liquidi dalla bocca all’esofago.

4.2 Chirurgia

La disfagia post estubazione è un elemento spesso sottovalutato ma è da ricordare che riguarda una buona percentale dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, i dati parlano dal 3% al 60% dei soggetti intubati.

L’intubazione dunque può causare disfagia ma questa è reversibile nei casi in cui la stessa intubazione risulta temporanea e di breve durata. La lesione è caratterizzata da un meccanismo che riguarda il danneggiamento di protezione delle vie aeree. Chiaramente questi effetti possono risultare maggiormente marcati in caso di alterazioni sensoriali cognitive, reflusso gatro-esofageo ed effetti collaterali di alcuni farmaci come detto prima, che risulta deleterio per i normali meccanismi di deglutizione. Alcuni di questi farmaci includono Morfina e Midazolam.

Ricerche mirate studiano il legame tra respirazione e deglutizione. Infatti in fase di post estubazione si è visto venire meno questo legame con conseguenti alterazioni del meccanismo, ecco perchè si parla di polmonite ab-ingestis. Le vie aeree superiori si possono ledere durante i tempi di intubazione che superano le 48 ore così come la presenza di una via aerea artificiale e di cicli prolungati di ventilazione.

L’utilizzo di nuove tecnologie non invasive hanno in ogni caso migliorato la comprensione del profondo legame che esiste tra il meccansimo della deglutizione e quello della respirazione.

4.3 Chemioterapia

Le terapie antiblastiche portano molto spesso disturbi del cavo orale come le mucositi dell’esofago e del tratto gastroenterico, si stima che il dato possa interessare un alto numero di pazienti sottoposti a questo tipo di trattamenti. I farmaci che possono ricondurre ai disturbi sono: le fluoropirimidine, le antracicline, gli antimetaboliti ed i taxani, utilizzati in numerosi tumori. Altre terapie a base di farmaci potenzialmente interessati nella produzione di gravi effetti collaterali sono cisplatino oppure carboplatino, 5 Fluorouracile, cetuximab ed i farmaci immunologici . Tra questi, gli inibitori EGFR causano mucositi. Questi farmaci causano disepitelizzazione, alterazioni dei nervi periferici ed incoordinazione della deglutizione.

Anche altri fattori tuttavia possono aggravare l’entità del quadro clinico: parliamo di malnutrizione, disidratazione, alterata secrezione salivare, cattiva igiene del cavo orale, ed assunzione cibi eccessivamente caldi e/o piccanti.

4.4 Radioterapia

La disfagia rappresenta una delle possibili condizioni di tossicità a cui il paziente va incontro nell’ambito dei trattamenti radioterapici, oltre che a molteplici deficit strutturali conseguenti al trattamento.Si può assistere anche a (xerostomia) o ispessimento della saliva, danni alla mucosa di rivestimento del cavo orale, gonfiore, dolore, ulcere, danneggiamento delle papille gustative. Tutto questo è naturalmente legato al rallentamento della guarigione oltre alle note modifiche ed alterazioni del gusto e tutti i relativi problemi a livello sensoriale. Anche la tiroide è un organo fortemente interessato nei trattamenti radioterapici proprio per il suo posizionamento dal punto di vista anatomico. L’alterazione delle funzioni della tiroide può causare numerosi sintomi tra cui stanchezza, senso di indebolimento generale e difficoltà nell’ideazione. Il meccanismo di tossicità è già innescato entro pochi minuti dall'irradiazione. Il tasso di proliferazione delle cellule staminali diminuisce e si sviluppa una progressiva degradazione epiteliale come conseguenza del danno da radiazioni accumulato. L'inizio della riepitelizzazione delle cellule normali dipende fortemente dai parametri del trattamento.

Uno degli effetti più dannosi dell'esposizione alle radiazioni è l'induzione di una produzione eccessiva di specie reattive dell'ossigeno e dell'azoto (ROS). In condizioni fisiologiche, le ROS agiscono come mediatori della comunicazione all'interno della cellula e facilitano la segnalazione tra altre cellule. L'attività è altamente regolata, perché una produzione eccessiva può danneggiare le proteine e la struttura cellulare, innescando disfunzioni o apoptosi. Le ROS sono regolate controllando qualsiasi produzione eccessiva tramite rimozione enzimatica. I mitocondri all'interno di una cellula sono i maggiori produttori di ROS in condizioni stabili (ad esempio, anione superossido), durante la generazione di ATP (adenosina trifosfato) nel complesso I e III della catena di trasporto degli elettroni. I mitocondri impiegano anche difese antiossidanti (ad esempio, superossido dismutasi, catalasi) che sono in grado di neutralizzare o ridurre le ROS in una forma meno tossica. Quando si verifica uno squilibrio tra specie reattive e le loro difese antiossidanti, si può assistere a stress cellulare e alla distruzione finale dei tessuti, chiamata danno ossidativo. Una comprensione degli effetti biomolecolari delle radiazioni sul decorso temporale della guarigione delle ferite e sulle risposte morfologiche dei tessuti sottostanti che precedono il danno da radiazioni migliorerà comunque le opzioni disponibili per il trattamento della disfagia. Ma gli effetti delle radiazioni ionizzanti che inevitabilmente intaccano anche i tessuti sani e che possono manifestarsi con un’entità più o meno grave, vengono associati al fattore temporale dal momento che si parla di radiotossictà tardiva nel momento in cui il fattore tempo determina la comparsa di determinati sintomi anche mesi dopo la fine del trattamento. La radioterapia curativa nei tumori testa collo richiede la somministrazione di radiazioni focalizzati in una piccola area tumorale. Oggi per fortuna grazie all’ausilio di nuovi apparecchi è possibile limitare l’insorgenza degli effetti collaterali della radioterapia concentrando il fascio di radiazioni sull’area interessata, limitando così i danni anatomici alle strutture circostanti. L’uso esteso di IMRT a intento curativo nella pratica clinica ha permesso un miglioramento degli esiti oncologici e una riduzione della tossicità legata alle radiazioni.

4.5 Effetti della radioterapia sui muscoli della deglutizione

In base al tipo di fibra e alla risposta ai ROS, i muscoli con la più alta capacità glicolitica (tipo IIB) sono maggiormente a rischio di danni da radiazioni. Ad esempio, lo strato esterno dei muscoli costrittori faringei inferiori negli esseri umani è prevalentemente composto da fibre di tipo II con una bassa capacità ossidativa rispetto allo strato interno. Pertanto, il distinto compartimento neuromuscolare esterno ritenuto responsabile del movimento grossolano del bolo attraverso il lume potrebbe essere a maggior rischio di danni da radiazioni. Clinicamente, i sopravvissuti a HNSCC irradiati spesso presentano difficoltà attribuite alla dismotilità faringea, tra cui un movimento del bolo compromesso durante la deglutizione e residui post-deglutizione nella parete faringea posteriore, nel vestibolo laringeo e nel seno piriforme.

Esistono diversi altri muscoli della deglutizione composti da fibre con elevata capacità glicolitica. Data questa conoscenza, forse non sorprende che diversi muscoli siano stati identificati come strutture critiche a rischio di causare disfagia post-radiazioni. Tuttavia, studiare questi tipi di fibre muscolari in isolamento non tiene conto delle differenze in altre proprietà fisiologiche, come l'influenza relativa che ogni muscolo esercita durante la deglutizione e lo spettro di muscoli con distribuzione eterogenea rispetto a quella omogenea del tipo di fibra. Inoltre, è noto che il danno ossidativo è altamente selettivo per le fibre di tipo II. Ciò si basa sul fatto che i mitocondri all'interno di ogni tipo di miofibra hanno caratteristiche intrinseche uniche che possono alterare l'elaborazione dei ROS. Come descritto in precedenza, i ROS sono un sottoprodotto della normale produzione di energia nei mitocondri e sono anche indotti durante la difesa immunitaria dell'ospite e in risposta alle radiazioni. Lo stress ossidativo può verificarsi quando c'è uno squilibrio tra i ROS e le difese antiossidanti. Alla luce della nostra limitata conoscenza dei muscoli faringei che sono vitali per la deglutizione funzionale e la protezione delle vie aeree, sono necessari ulteriori studi per caratterizzare i cambiamenti nelle richieste metaboliche e fisiologiche della diversa muscolatura coinvolta nella deglutizione, consentendo così un'ulteriore tassonomia dei muscoli maggiormente a rischio di danni da radiazioni.

Il TDRS è uno strumento che risulta utile per poter predire la disfagia nei pazienti sottoposti a trattamento radioterapico per i tumori testa collo, dopo circa sei mesi dall’inizio della terapia. Questo sistema tiene conto dell’estensione del tumore, dell’esatta localizzazione, la sua classificazione nonchè l’estensione dell’irradiazione.

E’ importante sottolineare che il risultato mostrerà un punteggio che includerà i valori relativi al calo ponderale del soggetto, individuando tre possibili livelli di rischio: 0-9 basso, 10-18 medio, >18 alto).(14,15).

Il rischio più alto va associato ai tumori della rinofaringe secondo cui si è registrato un calo ponderale del 10% prima dell’inizio della radioterapia e che abbiano richiesto una radioterapia accelerata bilaterale del collo.

5 Scelta degli alimenti

La modifica della consistenza è diventata una delle forme più comuni di intervento per la disfagia ed è ampiamente considerata importante per promuovere una deglutizione sicura ed efficiente. Tuttavia, ad oggi, non esiste una convenzione univoca per quanto riguarda la terminologia utilizzata per descrivere i livelli di addensamento dei liquidi o la modifica della consistenza del cibo per uso clinico. Ad ogni modo, c’è da dire che la maggior parte delle linee guida esistenti per la terminologia della consistenza sono state sviluppate sulla base di input derivati da opinioni di esperti, focus group e interviste con medici, inoltre alcune linee guida hanno attinto a prove dalla letteratura per supportare la loro nomenclatura .

Il progetto International dysphagia diet standardization initiative, come vedremo in seguito ha l'obiettivo di considerare le attuali prove empiriche quando si determina il numero e le caratteristiche dei termini che dovrebbero essere utilizzati in una tassonomia raccomandata di liquidi addensati e alimenti con consistenza modificata per uso clinico. Come primo passo verso la creazione di una tassonomia comune, è stata intrapresa una revisione sistematica per identificare prove empiriche che descrivono l'impatto della consistenza dei liquidi e della consistenza del cibo sul comportamento di deglutizione. Alla luce di ciò, sono state rivelate due tendenze chiave rispetto all'impatto dei liquidi addensanti sulla deglutizione: i liquidi più densi riducono il rischio di penetrazione-aspirazione, ma aumentano anche il rischio di residui post-deglutizione nella faringe. In ogni caso la letteratura riguardante gli studi non era sufficiente a supportare la delineazione di limiti di viscosità specifici o altre proprietà materiali quantificabili correlate ai risultati clinici. Per quanto riguarda la consistenza del cibo, la letteratura ha indicato proprietà di durezza, coesione e scivolosità come rilevanti sia per i comportamenti fisiologici che per i modelli di flusso del bolo, ed ha altresì suggerito la necessità di classificare il comportamento del cibo e dei fluidi nel contesto dei processi fisiologici coinvolti nel trasporto orale e nell'inizio del flusso.

Uno dei pilastri fondamentali che costituisce la pratica clinica per affrontare la disfagia è rappresentato dall’uso di cibi dalla consistenza modificata. Ci si basa sul criterio che fa riferimento alla sicurezza durante il processo di deglutizione modificando appunto la consistenza degli alimenti. Nel caso dei liquidi, è ampiamente accettato che i liquidi sottili (come l'acqua) pongono sfide di sicurezza non indifferenti per le persone affette da disfagia perché scorrono rapidamente. La velocità del flusso del bolo dalla bocca alla faringe può essere sufficientemente rapida da non fornire abbastanza tempo alla persona per chiudere le vie aeree prima che il bolo arrivi all'ingresso della laringe e delle vie aeree. In questo caso, i liquidi addensati sono raccomandati con l'obiettivo di rallentare il flusso dei liquidi per consentire più tempo per la chiusura delle vie aeree. Al contrario, liquidi molto densi e materiali alimentari solidi possono richiedere una maggiore forza in termini di forze propulsive della lingua che vengono utilizzate per guidare il materiale attraverso l'orofaringe. Se una persona ha una forza ridotta della lingua o una forza ridotta dei muscoli faringei, si ritiene che ciò costituisca un rischio per i residui di rimanere nei recessi della faringe dopo una deglutizione. Allo stesso modo, i cibi solidi che richiedono masticazione possono rivelarsi difficili per le persone con problemi dentali o debolezza nei muscoli masticatori. L'alterazione delle proprietà dei cibi solidi (tagliandoli a cubetti, tritandoli, tritandoli o frullandoli) è un approccio comune per rendere questi materiali più facili da elaborare e deglutire per via orale.

L'uso diffuso della modifica della consistenza come intervento clinico ha creato la necessità di stabilire una terminologia chiara per descrivere le consistenze target raccomandate per i pazienti con disfagia. In assenza di una terminologia e definizioni chiare per guidare sia la produzione/preparazione che l'uso clinico di consistenze alimentari modificate e consistenze liquide, diversi paesi hanno sviluppato tassonomie o sistemi di classificazione, diffusi sotto forma di linee guida cliniche. Tuttavia, diversi paesi hanno sviluppato sistemi di classificazione diversi. Il riconoscimento della necessità di concordare sulla terminologia sia all'interno che tra le giurisdizioni geografiche ha portato alla creazione dell'International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. La task force IDDSI si è posta l'obiettivo di sviluppare una terminologia e definizioni standardizzate globali per alimenti con consistenza modificata e liquidi addensati per individui con disfagia di tutte le età, in tutti gli ambienti di cura e in tutte le culture.

5.1 La IDDSI ( International dysphagia diet standardization initiative)

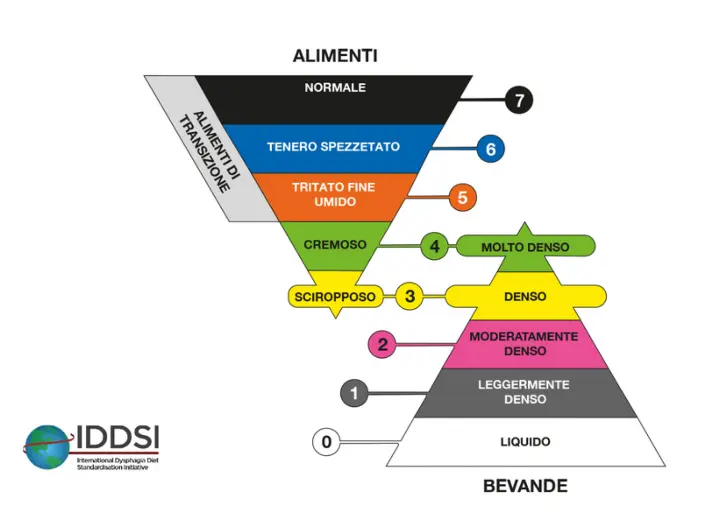

L’Iniziativa Internazionale per la Standardizzazione della Dieta in Disfagia (IDDSI) nasce nel 2013 con il fine di creare, a livello mondiale, un nuovo lessico standard e delineare le “texture” degli alimenti modificati e degli addensati, per persone con disfagia, nelle diverse età, contesti di cura e culture.

La piramide della disfagia

A seguito di tre anni di lavoro, il Comitato internazionale per la standardizzazione della dieta in disfagia creò nel 2016 e pubblicò nel 2017, un diagramma fatta da una piramide di 8 livelli. I livelli sono identificati da numeri, etichette di testo, e codici colore.

Il sistema IDDSI è formato da un continuum di 8 livelli (0 - 7), in cui le bevande sono valutate con i livelli 0 - 4, e gli alimenti sono valutati con i livelli 3-7. Il framework IDDSI offre un lessico comune per descrivere le consistenze alimentari e lo spessore dei liquidi. Le metodologie di test IDDSI sono concepite per verificare il flusso o i tratti di consistenza di un prodotto specifico all'atto del test, da svolgere su cibi e liquidi nelle condizioni di somministrazione attese (specialmente la temperatura). Al sanitario compete la responsabilità di dare indicazioni per cibi o liquidi a un paziente specifico, basandosi sulla sua completa valutazione clinica. Il Quadro IDDSI contempla l'impiego di un lessico standardizzato allo scopo di descrivere le consistenze alimentari e dei liquidi addensati, e i metodi di Valutazione (IDDSI TESTS) sono utili per stabilire il flusso o i tratti di consistenza di un dato prodotto all'atto del test, eseguito in seguito alla valutazione clinica per quel dato paziente.

Test di flusso: è un metodo utilizzato per valutare la consistenza dei liquidi addensati, in modo da garantire che siano adatti per le persone con disfagia. Questo test misura quanto liquido rimane in una siringa dopo un certo periodo di tempo, avendola prima riempita appositamente con una quantità di 10 ml, permettendo di determinare la sua densità ed è suddiviso in cinque diverse fasi. Nella fase di preparazione si riscalda il liquido alla temperatura prevista per il consumo; il versamento prevede che venga versato il liquido in una siringa; tempo di Flusso lasciando che il liquido fluisca per 10 secondi; misurazione dopo 10 secondi per misurare il livello del liquido rimasto nella siringa; infine la Valutazione in cui si confronta il livello del liquido con le linee guida IDDSI per determinare la consistenza appropriata (ad esempio, denso, moderatamente denso, leggermente denso, liquido, ecc.

Prima di procedere è importante controllare la lunghezza della siringa perchè ci sono siringhe di lunghezza differente.

Metodi di analisi degli alimenti

Vengono forniti i classici utensili da cucina ovvero forchette e cucchiai utilizzati singolarmente oppure in combinazione, che oltre ad essere poco costosi appaiono utili in questo caso per ridurre il rischio di soggettività legato a questo genere di test. Il test di gocciolamento della forchetta, il test di inclinazione del cucchiaio, il test di pressione della forchetta o del cucchiaio, il test della bacchetta e il test del dito vengono utilizzati per testare sia cibi morbidi che solidi.

Fork Drip Test

Il Fork Drip Test viene utilizzato per verificare il corretto spessore e la coesione degli alimenti di Livello 3-5, valutando se scorrono o come rimangono uniti nelle fessure/punte di una forchetta e confrontandoli con le descrizioni dettagliate di ciascun livello.

Test di inclinazione del cucchiaio

Il test dell'inclinazione del cucchiaio viene utilizzato per determinare l'appiccicosità degli alimenti (adesività) e la capacità degli alimenti di rimanere uniti (coesività).

Test di pressione della forchetta e test di pressione del cucchiaio

Per verificare quanto è duro o sodo un alimento, il test di pressione della forchetta è il metodo migliore per valutare gli alimenti nei livelli 4 - EC7 e gli alimenti di transizione, valutando come cambia l'alimento quando si applica pressione con i rebbi/punte di una forchetta o il dorso di un cucchiaio. Le fessure/spazi tra i rebbi/punte di una forchetta di metallo standard misurano in genere 4 mm, il che fornisce un utile strumento di misurazione per la dimensione delle particelle degli alimenti al livello 5 - Tritato e umido. In questo contesto è importante notare che la dimensione delle particelle è diversa per i bambini piccoli.

Test delle bacchette

Se non si hanno a disposizione le forchette, si possono usare le bacchette per raccogliere e spezzare il cibo e determinarne le caratteristiche e il comportamento.

Test delle dita

I test delle dita sono stati incorporati nel riconoscimento che questo potrebbe essere il metodo più accessibile in alcuni paesi.

5.2 Consistenze degli alimenti

Livello 0: liquidi aventi consistenza simile all’acqua.

Defluiscono velocemente e che possono essere bevuti con qualsiasi tipo tazze o cannucce, come più opportuno in relazione alle abilità. Questa tipologia richiede la capacità funzionale di gestire ogni tipo di liquido in sicurezza.

Livello 1: poco denso o leggermente denso rispetto all’acqua

Sforzo minimo nel bere rispetto al liquido di livello 0. Presenta una consistenza analoga ai preparati anti-rigurgito per neonati, reperibili sul mercato, e trova impiego primario in ambito pediatrico quale bevanda densificata a lento scorrimento. È possibile il suo utilizzo negli adulti se occorre diminuire il ritmo di deglutizione di una bevanda.

Livello 2: moderatamente denso.

Defluisce dal cucchiaio con minor velocità di un liquido livello 0-1. È sorseggiabile ma necessita più impegno dei gradi precedenti se bevuto tramite una cannuccia comune. Quando i liquidi di livello più basso sono deglutiti troppo celermente e non in modo sicuro, questa densità scorre appena più lenta e potrebbe essere adatta se il controllo linguale è un po' più limitato.

Livello 3: sciropposo denso.

Si può ingerire col cucchiaio senza bisogno di masticare; infatti, cibi di tale densità sono inghiottiti direttamente, avendo una tessitura uniforme, senza grumi, pezzi di guscio, bucce, pelle, cartilagini o ossa. Si può consumare da una tazza e implica una certa fatica se ingerito tramite cannuccia comune (con diametro di 6.9 mm). Se versato in un piatto, perde coesione e non si può mangiare con la forchetta dato che cola piano tra i denti della stessa. Se colato dal cucchiaio, lascia pochissimo residuo. Questo genere di densità è consigliata se c'è un controllo linguale carente con liquidi meno densi (fino al Livello 2) e permette un tempo più lungo per la gestione orale. Però, necessita di una certa spinta della lingua ed è appropriato in caso di deglutizione dolorosa.

Nel test di scorrimento, il campione liquido passa in una siringa da 10 ml in ≤ 10 secondi, con un residuo > 8 ml; cola lentamente tra i denti di una forchetta e la sua traccia non forma un disegno definito sulla superficie. Su una superficie orizzontale, si allarga e, dopo la pressione della forchetta, non mantiene la compattezza. L'uso delle bacchette è sconsigliato per tale densità e non si riesce a trattenere una piccola quantità di cibo sul dito, dato che questa densità fa scivolare il cibo facilmente dalle dita, lasciando solo tracce minime. Appartengono al Livello 3: cibi per neonati (creme di riso/semolini allungate, mousse di frutta allungate, etc.), certi tipi di salse e condimenti secondo il test di flusso IDDSI, determinati sciroppi, latte concentrato, ecc.

Livello 4: cremoso / molto denso.

I suoi tratti distintivi implicano che di norma si consumi col cucchiaio (fattibile pure con la forchetta) però non è possibile berlo. Non si può aspirare mediante cannuccia tuttavia non necessita di essere masticato. Conservando la sua forma, si nota lo slittamento che si verifica piano sotto l'azione gravitazionale, ma non è possibile versarlo. È esente da grumi, non risulta colloso e non si scompone dal componente solido. La base fisiologica per questa densità specifica stabilisce un utilizzo riservato quando la mobilità della lingua è molto limitata, oppure in caso di protesi dentaria non funzionante e nei casi di masticazione con dolore. Implica inoltre un impegno propulsivo del bolo inferiore a quello del tritato fine/umido (Livello 5), del Tenero Spezzettato (Livello 6), del Facilmente Masticabile (Livello 7), ma più gravoso se paragonato allo Sciropposo (Livello 3). Un ulteriore tratto che definisce la tipologia del livello 4, palesa che non è necessario l'atto del "mordere" né la masticazione e non si contempla la creazione del bolo. Per questa situazione la prova di flusso non si può applicare; infatti, si adotta quella della forchetta o, come opzione diversa, la prova del cucchiaio reclinato. Nel corso della prova di pressione con la forchetta il campione mantiene la sua traccia. Durante la prova di gocciolamento, l'alimento si accumula sopra la forchetta, creando una piccola altura, e una quantità limitata di esso può passare tra i rebbi formando un'estensione che non cola né gocciola. Nella prova del cucchiaio reclinato appare coeso, mantiene la propria forma al suo interno, però precipita dal cucchiaio inclinato o tenuto “di taglio” con un impercettibile movimento di quest'ultimo. L'assaggio di cibo slitta via agevolmente, rilasciando un velo sottile e trasparente attaccato al cucchiaio; comunque sia, non si dimostra né colloso, né compatto e non ha la capacità di distendersi lievemente sopra un piatto piano.

Non è fattibile esaminare un campione di tale densità adoperando le dita. La sua "trama" consente uno slittamento agevole, depositando residui minimi fra le dita (sottile velo).

Livello 5: tritato fine e umido.

Questo alimento si consuma con forchetta o cucchiaio; le bacchette sono possibili solo con eccellente controllo manuale. Si presenta modellabile, soffice, umido, privo di liquidi separati, con piccoli grumi interni facilmente comprimibili con la lingua. I grumi devono misurare per i bambini ≤2mm (larghezza) x ≤8mm (lunghezza), mentre per gli adulti ≤4mm (larghezza) x ≤15mm (lunghezza). Non è necessario mordere, ma è richiesta una minima capacità masticatoria e sufficiente forza linguale per la gestione del bolo. È una consistenza indicata in caso di masticazione dolorosa, affaticamento, assenza di denti (edentulia) o protesi dentali inadeguate.

Durante il test di pressione con la forchetta, le particelle dell'alimento si dividono e possono passare attraverso i rebbi, senza tuttavia che vi sia scorrimento di liquido; il cibo è facilmente comprimibile esercitando una minima pressione (senza che l'unghia del pollice sbianchi). Nel test del cucchiaio inclinato, il campione di cibo mantiene la propria forma sul cucchiaio e scivola via in blocco se il cucchiaio viene inclinato o scosso lievemente, lasciando un residuo esiguo e non risultando colloso; può espandersi un poco se versato su un piatto. È possibile manipolare un campione di questa consistenza tra le dita: piccole particelle morbide, umide e lisce possono essere schiacciate, lasciando le dita bagnate.

Alimenti tipici includono: tritati fini o sminuzzati (carne, pesce) ai quali si può aggiungere salsa o sugo omogeneo per amalgamare (lo spazio tra i rebbi di una forchetta può aiutare a verificarne correttamente le dimensioni). La frutta deve essere tritata, finemente grattugiata oppure schiacciata, eliminando eventuali liquidi in eccesso; è possibile aggiungere crema, panna o mousse per amalgamare, rispettando le dimensioni dei grumi indicate. I cereali si presentano in preparazioni dense con piccoli grumi soffici, con una consistenza simile a quella di una zuppa densa ma senza liquidi in eccesso. Il pane è generalmente sconsigliato, ad eccezione di pane bianco da toast o pan-brioche (privati della crosta) sbriciolato, imbevuto di latte o brodo e poi ricomposto, amalgamato con salse cremose. Riso, couscous e quinoa devono essere ben cotti, compatti, non sgranati e non appiccicosi, conditi con salse, panna o sughi cremosi senza eccessi liquidi.

Il cibo di questo livello deve superare tre test fondamentali

Test dei rebbi della forchetta: per determinare la dimensione dei grumi, che deve rispettare i parametri sopra indicati per bambini e adulti

Test della pressione con la forchetta: il cibo deve risultare morbido e soffice, tanto da essere schiacciato facilmente senza che la pressione provochi lo sbiancamento dell'unghia del pollice

Test del cucchiaio inclinato: il campione di cibo deve mantenere la sua forma sul cucchiaio e cadere abbastanza facilmente se il cucchiaio viene inclinato o leggermente scosso, senza risultare solido o appiccicoso.

Livello 6: tenero spezzettato

Benché la masticazione sia imprescindibile, l'atto del mordere non è richiesto per questa tipologia di alimenti. Tale consistenza è indicata in situazioni di dolore o affaticamento durante la masticazione, in caso di mancanza di denti (edentulia) o qualora le protesi dentarie non siano perfettamente funzionanti, poiché sono necessarie una buona forza e un adeguato controllo linguale per gestire il cibo nelle fasi di masticazione e successiva deglutizione. La grandezza dei frammenti alimentari, che deve essere proporzionata all'età e alle capacità del soggetto (non eccedendo gli 8 mm per i bambini e 1,5 cm per gli adulti), è studiata per ridurre al minimo il rischio di soffocamento.

Questo cibo, caratterizzato da una tessitura soffice e tenera, priva di componenti a doppia consistenza, si può consumare agevolmente con la forchetta, il cucchiaio o, in certi casi, con le bacchette. L'uso del coltello non è necessario per porzionarlo, essendo sufficienti gli stessi utensili da tavola.

Le verifiche di cedevolezza dimostrano la sua natura: un campione di circa 1,5 cm x 1,5 cm (paragonabile all'unghia di un pollice), se sottoposto a pressione con la base della forchetta, il dorso del cucchiaio, o tra pollice e indice (fino a causare lo sbiancamento delle unghie), si deforma, si disgrega e non recupera la sua forma originaria una volta che la pressione cessa. È importante notare che sia la forchetta che il cucchiaio, utilizzati di taglio, possono servire a ridurre ulteriormente il cibo in pezzi più piccoli.

Livello 7: facilmente masticabile

Questo livello di consistenza definisce la capacità di mordere cibi teneri e masticare per formare un bolo coeso e morbido pronto per essere deglutito, pur non richiedendo necessariamente i denti. Implica la facoltà di masticare e aggregare il bolo senza eccessivo affaticamento, risultando adatto a persone con masticazione e deglutizione difficoltosa verso alimenti che potrebbero causare soffocamento, specie in pazienti con rischio già identificato. Tale consistenza alimentare può trovare impiego nella riabilitazione deglutitoria sotto controllo logopedico e se esistono abilità masticatorie più avanzate. Importante notare che il livello 7 esclude pezzetti duri, semi, bucce, parti fibrose di frutta/verdura, lische, nonché elementi fibrosi, gommosi, cartilaginei, croccanti o friabili. Può, però, includere cibi e liquidi a consistenza mista, se vi è sicurezza clinica per il Livello “0”; altrimenti, la componente liquida andrà addensata su indicazione clinica. Si tratta di alimenti comuni di consistenza tenera, adeguati allo sviluppo evolutivo e all'età.

Cibi sottoposti a test di pressione della forchetta

Per l'assunzione di questi alimenti, ogni strumento, come posate o bacchette, può essere usato a piacere. Non ci sono restrizioni dimensionali assolute per il livello 7, ma si suggeriscono pezzetti intorno agli 8 mm per i bambini, mentre per gli adulti sono indicati frammenti di circa 1.5 cm.

Infine, la supervisione durante i pasti può essere necessaria per individui ad alto rischio con problemi di masticazione/deglutizione che adottano comportamenti non sicuri. Le raccomandazioni cliniche in ogni caso ritengonio indispensavile una consulenza deglutologica.

Sul test di pressione della forchetta il campione, di dimensione pari a ~1.5 cm x 1.5 cm, risulta deformabile quando si preme fino a che l’unghio diventi bianco. Non ritorna nella sua forma originale. All pressione del cucchiaio si deforma senza riprende forma originale. Nel delle dita il campione si frantuma e non riprende la propria forma iniziale.

Cibo normale:

Sono richieste precise abilità per gestire questo livello: la capacità di masticare a lungo cibi di ogni possibile consistenza, trasformandoli in un bolo morbido e coeso, nonché quella di processare tutte le texture senza incorrere in affaticamento. Si aggiunge a ciò la competenza nel riconoscere, rimuovere ed espellere dalla bocca le parti non ingeribili, come ad esempio ossa, frammenti di cartilagine o lische di pesce.

Sono contemplate le “doppie consistenze” così come preparazioni definite “a consistenza mista”; sono inclusi alimenti duri, che presentano grumi, fibrosi, che risultano filanti, secchi, croccanti, inclini a sbriciolarsi o a frammentarsi, oltre a semi, pelli, bucce e cartilagini. Sebbene non esistano limitazioni specifiche per quanto concerne la dimensione e la forma dei bocconi, si suggeriscono pezzetti di grandezza prossima agli 8 mm (variabili) per i bambini, mentre per gli individui adulti sono più appropriati quelli di circa 15 mm, ossia 1.5 cm (variabili). Questi cibi, che spaziano da consistenze dure e croccanti a quelle più tenere, possono essere assunti con qualsiasi tipo di posata. In sostanza, questo livello designa il cibo con una consistenza considerata normale, vale a dire gli alimenti quotidiani che offrono diverse tessiture, in armonia con lo stadio di sviluppo e l'età della persona.

Cibi di transizione

I cibi di transizione, definiti dal framework IDDSI, sono alimenti aventi una texture iniziale (es. solida) che si modifica significativamente per azione di fattori esterni quali l'umidità (saliva, acqua) o variazioni di temperatura (riscaldamento, scioglimento). Questa trasformazione li rende più morbidi e gestibili, passando da una consistenza che può richiedere un minimo impegno masticatorio a una più facilmente frantumabile con la lingua. Il razionale fisiologico per il loro impiego in caso di disfagia si basa sulla capacità di stimolare gradualmente le abilità oromotorie e masticatorie, agendo da ponte verso alimenti più complessi senza necessitare di una vera e propria abilità di mordere. Richiedono poca capacità di masticazione iniziale, ma il paziente deve possedere un controllo orale sufficiente per gestire la texture in evoluzione e prevenire l'aspirazione, specialmente se il cibo si disintegra in una forma liquida. La classificazione di un alimento come "di transizione" è rigorosamente determinata dai test IDDSI, come quello di pressione della forchetta nell’immagine precedente o del cucchiaio dopo umidificazione, che verificano la deformabilità e la perdita della forma originale: il campione deve facilmente sformarsi e non ritornare alla sua forma iniziale, oppure dissolversi. Esempi comuni includono specifici wafer o biscotti che si ammorbidiscono rapidamente, alcuni snack soffiati, gelati o ghiaccio. Questi alimenti possono essere preziosi nei piani riabilitativi, sia in ambito pediatrico che adulto (es. post-stroke), per incoraggiare la progressione della dieta, stimolare la funzione masticatoria e migliorare l'esperienza alimentare del paziente con disfagia, offrendo varietà sensoriale e motivazione.

5.3 Consistenze ad alto rischio di soffocamento